(пос. Сиверский, Санкт-Петербургская митрополия)

Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. |  |

Размещено 15.01.2012

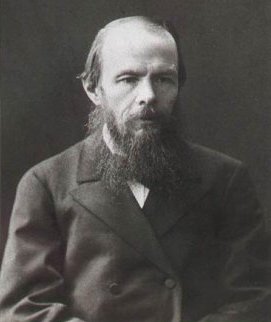

Тему, мне предложенную, я хотел бы предварить несколькими общими замечаниями. Несомненно, Достоевский — русский человек по всему: по облику, по воспитанию, по характеру, по темпераменту, несколько безудержному, — западных черт разумности, умеренности в нем мало . В русскости он схож с Толстым, а в наше время — с Солженицыным. Но именно эти три писателя, до мозга костей русские (их никак не вообразить в западном обличии), достигли универсальной слышимости, их голос звучит и будет еще долго звучать во всем мире: Толстой — русский Гомер, Достоевский — русский Эсхил, Солженицын — русский Фукидид с примесью Данте. Это наводит на парадоксальную мысль: универсальными становятся те, кто органично, глубочайшим образом укоренены в своей стране, в своем народе, в ее душе, а тем самым и в ее духовности.

Но, с другой стороны, путь Достоевского к Богу и ко Христу был сугубо личностным, со средой и с почвой не обязательно связанным, что свойственно гениям, отмеченным и ведомым Провидением (таков в наши дни Солженицын). Сознательный путь Достоевского пролегал поначалу в стороне от специфических черт русской религиозной жизни, во всяком случае без погружения в нее, скорее даже наоборот. Правда, как он сам признавал, религиозность в нем была заложена с детства няней и матерью: молитва, знакомство с монастырями, в частности со Свято-Сергиевой лаврой. Но потом детская вера потускнела, была забыта, сменилась увлечением социальными идеями, в которых христианство занимало второстепенное место.

Перерождение убеждений произошло через личную катастрофу, через суровейшее наказание без явного преступления, через мистическое озарение в 1849 году перед расстрелом, отмененным в самые последние минуты и поставившим Достоевского перед лицом вечности. Это перерождение осуществлялось потом через долголетние страдания на каторге в уничижении и бесславии, через кенозис, а при входе на каторгу и через непосредственную встречу с Христом, явленном в Евангелии. Как известно, в Тобольске Евангелие было ему подарено женой декабриста Фонвизина и впоследствии уже не покидало его всю жизнь. Но не только книжка, а самый образ Христа не покидал Достоевского до самой смерти: можно смело утверждать, что видение Достоевского изначально целиком христоцентрично, причем он воспринял Христа не только в Его божественности, как Бога, но и в Его человечности[1], как образ недосягаемого совершенства.

Ко встрече со Христом следует добавить, что Достоевский с каторжных лет страдал еще и «священной болезнью», эпилепсией, которая, когда наступал припадок, давала ему ощущение мировой гармонии, райского блаженства (что, кстати сказать, совершенно не свойственно этой болезни, настолько, что Фрейд отрицал, что у Достоевского была падучая). Достоевский сознавал, что ощущение блаженства связано с болезнью, но, тем не менее, считал, что оно пусть и субъективное, но реальное.

Мы приводим все эти моменты в жизни Достоевского, чтобы оттенить поставленную перед нами тему и даже наше же утверждение, что универсализм нуждается в укорененности. Не в меньшей степени универсализм нуждается и в некоторой диалектической свободе от укорененности, через наитие свыше, через непосредственное прикасание к мирам иным…

Это отражено последовательно в творчестве Достоевского. Основную весть Достоевского миру можно свести к его мощному пятикнижию, к его пяти великим романам. В первых двух Христос присутствует без отношения к специфически русской духовности — в «Преступлении и наказании» через чтение из Евангелия отрывка о воскрешении Лазаря Соней Мармеладовой, в «Идиоте» — в дерзновенной попытке вписать в литературное произведение реальный образ совершенного человека, приближающегося к образу Самого Христа. Соня Мармеладова восходит к распространившемуся через Виктора Гюго образу «отверженных» женщин, русское переложение Козетты, наделенной христианской миссией; князь Мышкин появляется из далекого, просвещенного Запада, ему чуждого, чтобы явить русскому обществу «свет Христов, просвещающий всех». Его одновременно чужесть миру и вовлеченность в него, успех и трагическая неудача превосходят всякие категории духовности и ее национального окрашивания.

Поиск собственно русских праведников начался с романа «Бесы», где Достоевскому было необходимо противопоставить русским безбожным разрушителям страны — «fraternite или два миллиона голов», как он пророчески предвидел (ошибка была только в чиcленности, не два миллиона голов, а двадцать два, а пожалуй и все шестьдесят два), — конкретные отечественные проявления добра и святости.

К моменту написания «Бесов» у Достоевского не было еще живых встреч с представителями Русской Церкви, но он был знаком с книгами, которые указывают на его интерес к православной монашеской традиции. Во время его пребывания за границей, в Бад-Эмсе, в его библиотеке имелась книга инока Парфения, изданная в Москве в 1856 году, о его странствиях по монастырям Молдавии, Востока и России и о встречах с самыми разными подвижниками, включая и мимолетную встречу с самим св. Серафимом Саровским. «Вхождение этой книги в орбиту духовной жизни Достоевского, — пишет С.И. Фудель, лучший исследователь религиозных воззрений Достоевского, — факт знаменательный: она открыла ему дверь в ту “Церковь невидимого града”, в тот мир восточных подвижников и святых, еще живших в ХIХ веке, искать который он научился еще в детстве»[2]. В письмах и черновых тетрадях к «Бесам» Достоевский неоднократно упоминает о книге Парфения, но в самом романе им использованы из нее только два частных эпизода, причем скорее анекдотического характера.

Чтобы противопоставить светлую фигуру подвижника из народа лжемессии Ставрогину и тяготеющим к нему лжеапостолам, Достоевский обратился к св. Тихону Задонскому (1724–1783). «Хочу выставить… главной фигурой Тихона Задонского, конечно, под другим именем, но тоже архиерей. Будет проживать в монастыре на спокое. <…> Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уже не Костанжогло-с и не немец… в “Обломове”, и не Лопухины, не Рахметовы… Правда, я ничего не создам, а только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом». Это письмо написано в 1870 году А.Н. Майкову в связи с неосуществленным планом романа «Житие великого грешника», вылившегося потом в «Бесы». Трудно сказать, когда Достоевский познакомился с образом Тихона, вероятнее всего, в год обретения его мощей и канонизации в 1861–1862 годах, когда заново были изданы его сочинения. Главы о Тихоне перешли в «Бесы» и должны были составить композиционную вершину романа. Но тут у Достоевского возник конфликт с противоречивым положением Церкви и церковной культуры в современной ему России. Бессмысленная цензура не разрешила включить эти три главы о русском святом в светский роман, который тем самым оказался лишен всякого света. Неудивительно, что Достоевский считал Русскую Церковь своего времени пребывающей «в параличе» от чрезмерного охранения ее государством. И неслучайно обратился он к фигуре Тихона Задонского, близкого к народу, отказавшегося от епископской власти, обличавшего в своих сочинениях «теплохладную» официальную веру, ложную церковность русского общества и сосредоточившего свою проповедь на вере, движимой любовью и смирением.

Вероятно, запрет, наложенный на тихоновские главы (ставшие доступными читателям лишь в 1922 году!), и побудил Достоевского в четвертом своем романе («Подросток») прибегнуть к праведнику, не имеющему никакого положения в Церкви, не связанного даже и с монастырской жизнью: к народному страннику, Макару Ивановичу. Достоевский был знаком со странничеством не только по книге инока Парфения, о которой мы упоминали, но и по близкому другу молодости, С. Шидловскому, дворянину, юристу, в страннической одежде взявшему на себя проповедь меньшей братии.

Странничество — не просто паломничество к определенным святым местам, которое распространено во всем христианском, да и не только христианском, мире, а странничество постоянное, пребывание без привязанности к обществу и к месту, — пожалуй, одна из отличительных черт русской духовности. Оно основано на буквальном подражании евангельскому образу Христа, «не имеющего где главу приклонить», но связано, несомненно, и с бескрайностью русских просторов и с чувством присутствия Бога в красоте творения. «Тайна что?» — спрашивает Макар в романе «Подросток» и сам отвечает: «Все есть тайна, друг, во всем есть тайна Божия. В каждом дереве, в каждой былинке эта самая тайна заключается. Птичка ли малая поет, али звезды всем сонмом на небе блещут в ночи — все одна тайна, одинаковая… красота везде неизреченная!» К. Мочульский в своем magnum opus’e о Достоевском[3] называет это умиление перед тайной и красотой творения «мистическим натурализмом». Нам кажется, что Достоевский тут очень чутко воспринял одну из черт русской духовности: чувство софийной природы мира, не испорченной грехом человека, опыт космической любви, для которой мир открывается в своей первозданной красоте, каким он был в первый день творения. Мы начали с утверждения, что видение Достоевского изначально и преимущественно христоцентрично, но с течением времени оно восполняется космоцентризмом. Если христоцентризм — личный момент его религиозного становления, то космоцентризм скорее навеян был ему русской духовностью. Космос не только и не просто природа, он и мать сыра земля, и в своем материнстве он — и женское начало вселенной. В кротких, увечных (Хромоножка), страдающих, а иной раз страстных женских образах, попеременно проливающих свой ласковый свет на мятущихся героев или ждущих (большей частью тщетно) своего избавителя, Достоевский видит соучастниц в спасении мира и некий отблеск Богородицы. Они могут быть грешницами, предаваться отчаянию вплоть до самоубийства («Кроткая»), но что примечательно — преступниц среди женских образов нет.

Последний роман Достоевского «Братья Карамазовы» признается всеми как синтез всего его творчества, отчего он и остался неоконченным: самого последнего слова даже гению не дано сказать. Но, прежде чем к нему приступить, Достоевскому было суждено пройти через последнее испытание в жизни (смерть его маленького сына Алексея), приведшее его в июне 1878 года к паломничеству в Оптину Пустынь, сердце русской духовной жизни того времени, и к личному общению со знаменитым старцем Амвросием. Знаменательно, что в паломничестве его сопровождал его молодой друг Владимир Соловьев, родоначальник религиозно-философского и богословского возрождения начала ХХ века. Ни Достоевский, ни Соловьев не оставили нам воспоминаний об этой поездке, но несомненно, что она послужила главным импульсом к написанию романа «Братья Карамазовы», в композиционном центре которого встали старец Зосима, его ученик Алеша Карамазов и монастырская жизнь. Но, как убедительно показал С.И. Фудель, было бы большим упрощением считать о. Амвросия прямым прототипом Зосимы. Источники, послужившие созданию фигуры старца Зосимы, различные (как, впрочем, всегда у больших писателей): тут все та же книга Парфения с его зарисовками молдавских и афонских старцев, тут уже использованный образ Тихона Задонского, но главным источником следует считать книгу, вышедшую в 1875 году, незадолго да посещения Достоевским Оптиной, «Жизнеописание отца Леонида» (она засвидетельствована в библиотеке Достоевского, но читал ли он ее до посещения Оптиной или после — нам неизвестно; впрочем, это и несущественно). Иеросхимонах Оптиной Пустыни Леонид, умерший в 1841 году, был основателем оптинского старчества, этого во многих отношениях нового, пророческого явления в русской церковной жизни. В двух словах можно охарактеризовать оптинское старчество как направление, распахнувшее двери монастыря миру, народу Божьему во всех его нуждах, не только строго духовных, но и психологических, обыденных, бытовых, и возвестившего о новом возможном, даже желательным пути монашества в миру, в гуще повседневной жизни людей. «Братья Карамазовы» в лице Ферапонта и Зосимы противопоставляют два типа духовности. Первый основан на «одних внешних подвигах», жесткий, жестокий, ведущий к самолюбивой гордости, к самообману и в итоге к смерти. Образ Ферапонта, кончающего самоубийством, Достоевский не выдумал, он нашел его в книге о Леониде. В ней рассказывается о затворнике Софрониевой пустыни, некоем Феодосии, которого почитали прозорливцем, получающим откровения прямо от Духа Святого, слетающего, по его словам, к нему в виде птицы. Старец Леонид усомнился в подлинности такой духовности, предупредил об этом затворника и его игумена, а в скором времени узнал, что тот удавился…

Феодосию-Ферапонту в книге о Леониде и в «Братьях Карамазовых» противопоставляются «всегдашняя веселость» Леонида и слова Зосимы «други мои, просите у Бога веселья», шутливость, «духовная простота, младенчество христианское» того и другого, свободное отношение к аскетическим правилам (о. Леонид «вкушал пищу дважды в сутки, пил иногда рюмку вина или стакан пива», а Зосима, по словам Ферапонта, «постов не содержал, конфетою прельщался, барыни ему в карманах привозили»), нарушение сурового закона не молиться о самоубийцах (и Леонид, и Зосима такую молитву допускали и даже советовали). Как и отец Леонид, Достоевский был убежден, что монаха делает не одежда внешняя, а мантия «внутреннего облачения». Как известно, многие упрекали Достоевского за новое, «розовое христианство», в числе обвинителей был и суровый византиец Константин Леонтьев, умнейший, но мрачный до отчаяния пессимист, проживший внешне счастливую, но внутренне очень противоречивую жизнь. Обвинения эти слышны и в наши дни. Приходится признать, что русская духовность, как и всякая другая христианская духовность, не однородна. И даже внутренне антагонистична. С одной стороны — суровый аскетизм, в своей предельности отрицающий благость мира и радость жизни, акосмичный, неукоснительное соблюдение правил и канонов в ущерб свободе, творчеству и любви, авторитаризм, материализация предметов («вещелюбие», по терминологии о. С. Булгакова), с другой же стороны — подражание Христу во внутреннем делании, в жертвенной любви не только к Богу, но и к Его творению, в отказе от сакрализации форм, от всякой власти и властности, от всего показного и внешнего и т. д. Достоевский знал обе эти стороны русской духовности. Возможны случаи, когда эти два направления как-то сочетаются и друг друга восполняют и умеряют. Но в своем творчестве он возвеличил духовность внутреннюю, свободную, радостную, обращенную к миру и обличил тупики и бесплодие «духовности» противоположной. В этом смысле можно сказать, что он не только наследник и изобразитель русской христианской православной духовности, но и ее живой соучастник и творец.

Никита Алексеевич Струве

ссылка на источник